Оккупация Тарусского района глазами очевидцев

Воспоминания пенсионера, коренного жителя деревни, Анатолия Николаевича Куракина, проживающего в деревне Похвистнево Тарусского района, подробно рассказывают о начале оккупации. Многое пришлось пережить в то время и взрослым, и детям.

«Мне было всего шесть лет, когда началась война. Но, несмотря на малый возраст, эти годы накрепко врезались в мою память. Особенно дни оккупации – до сих пор все перед глазами стоит…

Помню, как в самом конце лета 1941 года к нам в деревню Похвиснево приехал представитель из района для эвакуации общественного скота – фронт приближался, немец наступал. Скот угоняли огромным гуртом – лошадей, коров, овец в ту пору в колхозе было очень много. Угоняли в сторону Тарусы… После этого деревня как-то притихла, опустела, хотя люди по-прежнему делали свои дела, ходили на работу. Но тревога уже поселилась в их сердцах, в том числе сердцах детей – нам тоже было страшно, не хотелось уже ни бегать, ни выходить без нужды из дома. Отец с матерью приходили с работы хмурые и встревоженные: что делать, чего ждать? Из Тарусы пришла весть: готовьтесь к оккупации, запасайтесь продуктами, прячьте их понадежнее, делайте запасные убежища.

В конце сентября на дороге, ведущей со стороны Лопатино, появились колонны наших бойцов. Они шли и шли с самого утра до самого вечера в сторону Тарусы, их было так много, что, казалось, целая армия движется через наше маленькое Похвиснево.

Попутно солдаты заходили в деревенские дома – видимо заставлял голод. Помню, зашли в наш дом трое, поставили в угол винтовку. Отец спросил: «Ну, как дела, ребята? Хоть какая-то надежда есть?» «Какая, отец, надежда…? Вот нас трое, а винтовка – одна…». До сих пор помню эти слова и повисшую в избе тишину. Я, мальчонка, и то все понял – беда пришла тяжкая.

В нашем доме, помнится, стояла возле стены лавка, на которой всегда лежали круглые хлебы. Солдатики спросили у мамы: «Хозяйка, может, хлебушка или картошечки немного дадите? Изголодали совсем…». Отец в начале пополам буханку делил и отдавал солдатам, но те все заходили и заходили… Он стал тогда по ломтю хлеб резать. Резал, пока весь хлеб не закончился.

После того, как наши войска ушли, в деревне снова наступила тишина. И тут, где-то в двадцатых числах октября, вдруг появились трое верховых. Немцы! В незнакомой нам темной форме, с оружием, биноклями. Один из них спросил на русском языке: «Как называется деревня?» Помню, лошади остановились прямо возле нашего крыльца. Долго стояли. Всадники о чем-то тихо переговаривались, рассматривали из бинокля окрестности. Мы, мелкая «шишига» (так раньше в деревне мальчишек называли), притаились за забором, ждали – нам все было интересно. Потом всадники поехали вокруг деревни, но вновь вернулись к нашему дому. Немного постояв, неспешным шагом тронулись в сторону Лопатино. Прошла примерно неделя. И вот глядим, едут немцы…

На машинах, мотоциклах гремят, пылят. И прямо на наш бугор – лобное место. А деревня будто вся вымерла, люди попрятались, даже собаки куда-то исчезли. Фашисты же, напротив, вели себя как хозяева – громко говорили, смеялись, шумно и свободно заходили в избы, как к себе домой. Зашли и к нам. Не спрашивая родителей, из большой горницы выбрасывали все, что им не было нужно, занесли большой дубовый стол. Немец со сверлом в руках молча продырявил оконную раму, продел телефонный провод, который затем потянул на ближайший лес. Нас всех – отца, мать и двух братьев – из горницы выгнали. Поначалу мы ютились в маленькой соседней комнате, а потом и вовсе в погребе на дворе.

Воспоминания пенсионера, коренного жителя деревни, Анатолия Николаевича Куракина, проживающего в деревне Похвистнево Тарусского района:

В нашем доме расположился немецкий штаб. Здесь постоянно находился дежурный, стояла охрана. В соседнем кирпичном доме, мне думается, жили солдаты, потому что помню, как на улице немцы сколачивали из досок и брусьев двухъярусные спальные койки. Нужно заметить, что немцы нас, жителей, за людей не считали. Могли справить нужду прямо у крыльца, не стесняясь даже женщин.

После того, как немцы расквартировались, раза два в неделю стали ходить по домам с требованием отдавать продукты – молоко, яйца, мясо, лук, так же искали шерсть. У нас была корова, которую отец старался кормить полынью, чтобы молоко было горьким. Это срабатывало – хлебнув из горшка, немцы морщились и плевались. В ящиках, коробках, ларях, погребах искали яйца, брали все, что находили. Потом по домам вместе с немцами стал ходить староста. Это был уже пожилой человек, не из местных, приезжий, довольно образованный, знавший французский и немецкий языки. Звали его Виктором Тихоновичем, фамилию не помню. Как он стал старостой, не знаю, может быть, из-за знания языков. Но то, что он работал не на немцев, это точно. Потому что всякий раз перед тем, как немцам идти с поборами по деревне, накануне приходил староста и предупреждал: прячьте все что можно, завтра придут грабить. Но с немцами по дворам он тоже ходил и строго говорил: «Если что-то есть, отдать…» Помню, что от нашей семьи фашистам ничего не перепало, все успевали припрятать – что в землю зарыть, что в погребе. Разве, что трех овец забрали, да у бабушки корову увели. Интересно, что когда немцы скот из домов брали, всегда присутствовал их врач (или ветврач), у него сумка с красным крестом на боку висела. Тот осматривал животных, только тогда их резали, обычно прямо у дома.

Когда немцы в деревне более-менее обосновались, потянулась конная артиллерия. Орудия были тяжелыми, и в наши горы втянуть их оказалось непосильной задачей, хотя лошади у них были крупными, сильными. Но пошли дожди, слякоть, непролазная глина. Колеса в фурах утопали по самую ось. Тогда немцы пошли по домам, согнав под бугор всех имеющихся в деревне мужчин. А какие тогда мужики оставались – стар да млад. Дали им в руки веревку и приказали: «Помогать!» Но мужики не тужились, орудия с места не сдвинули. Хотя помниться, один из немцев то и дело бил каждого из них по спине тяжелой черной палкой… Лошадей не трогал, а людей не жалел. Впрочем, мы для них и не людьми-то не были.

Правда, каких-либо зверств или насилия со стороны фашистов я не помню. Запомнился только один случай, когда где-то в ноябре немцы везли на санях, совсем раздетого мальчишку, в одной рубашке, без шапки. Мороз стоял крепкий, лошади были все в инее. Сами немцы подняли воротники на шинелях. А мальчишка буквально заледенел и так плакал, что душу выворачивало. Повезли немцы паренька в сторону Подборок.

А наша семья жила как на вулкане. Штаб работал круглосуточно. То и дело подъезжали машины, входили и выходили люди, звонил телефон. На дворе было морозно, немцы изо всех сил топали по полу коваными сапогами. Этот топот был слышен даже в погребе, где мы жили. Лишь недавно я заменил в доме половицы, на которых остались вмятины от фашистских сапог. Хороший, крепкий был, пол – липовый, чистый и воздух то него в доме был хороший.

Прежде чем рассказать, о том, как деревню освободили наши войска, поведаю о том, как мне немец едва ухо не отрезал.

К дому нашему время от времени подъезжала машина с довольствием и почтой. Солдаты разбирали пакеты и уходили. Один из них вошел в избу (на ту половину, где мы еще жили), достал из кармана нож, разрезал им пакет. Ножик же положил на подоконник. Ох, как понравился мне этот нож! Складной, перочинный, маленький и очень красивый. А немец вроде об этом ноже и забыл. Достал из бандероли сигареты, закурил.

Я этот ножечек кусочком мокрой бумаги и прикрыл, вроде спрятал. Ночью на бумаге образовалась наледь, дальше – больше, со стекол-то вода постоянно стекала. Нож лежит себе под этой наледью, а я радуюсь – моим ножик скоро будет! Но вот приходит очередная машина с довольствием, и тот же немец заходит в нашу комнату с пакетом. Показывает мне на пальцах: где, мол, нож, давай его сюда. А я прикинулся нечего не знающим и не понимающим. Тогда немец подошел к подоконнику, расковырял лед, извлек из - под бумажечки ножик и, быстро схватил меня за ухо, уже собирался его резать. Но тут подскочила с криком мать, оттолкнула от меня фашиста. Тот, рассвирепев, саданул маму кулачищем так, что она отлетела к печке, а потом к двери… Страху я тогда натерпелся – не передать словами.

Фашисты ушли утром 19 декабря. Еще солнце не встало, как от Подборок стали доноситься крики: «Ура! За Родину!». Потом стали различимы двигающиеся по полю фигуры лыжников. В душе у нас, помнится, все зашлось от радости: наши! Бойцы были одеты очень тепло и добротно – белые овчинные полушубки, ушанки, валенки (или бурки), шерстяные перчатки (помню, три пальца в этих перчатках скроены вместе, а две раздельно).

За две недели перед наступлением наша авиация налетела, бомбежкой окно выбило, двор напротив разбомбило. Виктор Тихонович нас тогда предупредил: вы, мол, особо не высовывайтесь из погреба, наступление вот-вот должно начаться. Значит, точно он от партизан тут работал.

Утром, когда отец пошел за водой к колодцу, его ранило трассирующей пулей в плечо. Когда от Подборок донеслись крики «ура!» в полуподвальный дом (недалеко от нашего) сбежалось едва ли не полдеревни.

Немцы ушли от нас незаметно и уже били из-под Лопатино, наши стреляли от Подборок. В качестве прикрытия фашисты оставили миномет в деревне (возле кирпичного дома) и пулемет на Истоминской церковной колокольне. Стрельба отовсюду велась и получалась перекрестной, передвигаться по деревне в этот день очень опасно, и мы все сидели, забившись, в своих домах или погребах. Когда вошли в деревню – ох, и радости было! Но они пробыли у нас недолго, перекусили на ходу и вперед. Правда, один из командиров, помнится, тут же спросил у народа: «Покажите, где у вас тут староста живет, мы сейчас его на ваших глазах расстреляем». Но бабы и мужики как закричат в один голос: «Ой, не надо! У нас староста хороший, не трогайте его, он нам помогал». Командир больше не о чем не спросил, простился и ушел к своим.

Из немцев убитым в нашей деревне нашли только одного. Его труп захоронили по весне в овраге, а до этого старшие ребята, облив его водой и заморозив, использовали в качестве санок для катания с горки…

Катались на немце до тех пор, пока им взрослые не запретили это делать.

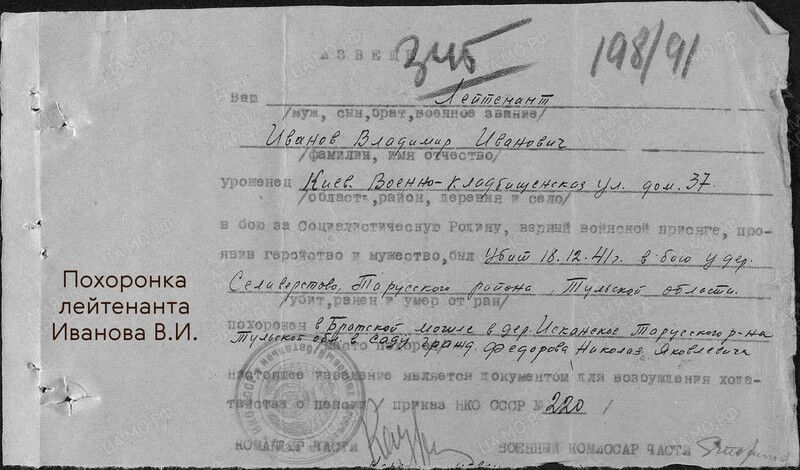

Когда наши освободители ушли, возле леса были найдены восемь убитых бойцов, потом еще четверо… Морозы той зимой стояли жуткие, могилы копать было трудно, поэтому трупы забросали лапником и снегом и похоронили в братской могиле только весной. Секретарь сельсовета Нюра Ерохина собрала у каждого медальоны с документами, чтобы сообщить о гибели родственникам. Кто такое пережил, вряд ли забудет».

Захоронены воины были на истоминском кладбище, как это происходило в те годы со многими погибшими, которых хоронили местные жители.

В деревне Похвиснево Тарусского района Калужской области в июле 1988 года было проведено перезахоронение останков воина, погибшего зимой 1941 года.

Весной 1941 года, когда растаял снег, на окраине деревни под сосной нашли его жители деревни. Когда и как он погиб неизвестно.

Пелагея Алексеевна Куренкова вспомнила: «Молоденький был солдатик. В каске, в шинели. Лицо было сильно изуродовано, наверно осколок в голову попал. Документов при себе не имел, потому и остался неизвестным». Многие фронтовики считали, что медальон с данными о солдате притягивает смерть, и даже выбрасывали «смертника».

Татьяна Гавриловна Никишина вспоминала: «Могилы, как таковой, не было. После войны приехал фронтовик Михаил Петрович Никишин, восстановил могилу, обустроил. Пионеры из школы стали поддерживать порядок, посещали могилу, цветы возлагали».

В 80-е годы в районе могилы стали разрабатывать карьер. После обращения в газету «Сельская жизнь» Галины Ивановны Суриновой было решено перезахоронить останки неизвестного война недалеко от Ильинского сельсовета.

Перезахоронение осуществила поисковая группа СПТУ-34, командир Александр Нечин, комиссар отряда – второй секретарь РК ВЛКСМ Павел Моисеев.

При вскрытии могилы были найдены 5 осколков, 2 пуговицы с пятиконечными звездами, маленькая связка проволоки, патрон от трехлинейки, разбитое зеркальце, мелкие пуговицы от гимнастерки, крючки.

В 1989 году в эту могилу перезахоронили останки четырех воинов, погибших в 1941 году у деревни Похвиснево и похороненных весной 1942 года на Истоминском кладбище. Где захоронены были остальные восемь погибших солдат, упоминаемых в рассказах А. И. Куракина – неизвестно.

Могила неизвестных солдат находится в 100 метрах от здания Ильинского сельсовета, всего в ней оказалось захоронено 5 человек. Учащиеся и педагоги Истоминской школы ухаживают за могилой, там проводятся митинги и торжества, посвященные памятным дням.

В 2007 году во время восстановления храма Успения Богородицы в селе Истомино Тарусского района при копке ямы у ограды церкви были найдены останки трех человек. Участники поискового отряда, приглашенные специалисты установили, что, судя по найденной пуле и характеру повреждений, мужчина был убит из немецкого оружия в годы Великой Отечественной. Примерно в тот же период были убиты женщина и подросток. Кто же погиб в Истомино и захоронен в 1941 году? Это требовалось узнать, чтобы произвести перезахоронение найденных останков.

В воспоминаниях жительниц деревни Истомино Алексеевой Татьяны Михайловны 1927 года рождения, Гладышевой Марии Егоровны 1910 года рождения и других есть много интересных фактов. Хотя во время оккупации все жители, находившееся в деревне, остались живы, была угроза гибели заложников. Вот как это было.

В начале октября немцы подошли к окраине Тарусы. В Истомино располагались около 100 красноармейцев. Разведчики, вернувшиеся с «языком», доложили, что в Романовке и на дороге уже немцы. Допросив пленного, его расстреляли и ушли пробиваться к своим. На следующий день в селе появились немцы. Кто-то донес, что жительницы села и председатель колхоза М. Успенский похоронили убитого немца. Новые «хозяева» собрали людей у церкви и объявили, что будет расстрелян каждый десятый, так будет за каждого убитого немецкого солдата. Но случилось удивительное. Фашисты, откопав похороненного, поразились тому, что все ценные вещи, документы, одежда были сохранены. Тогда, посовещавшись, через несколько часов офицеры отпустили всех мирных жителей деревни, так как ни виновных в гибели немецкого солдата, ни мародеров среди них не оказалось. Поэтому расстрел был отменен.

В селе в здании школы фашисты разместили госпиталь. Офицеры жили на втором этаже школы, там был и штаб. Во флигеле, бывшей людской усадьбы, осталась жить учительница начальных классов Есакова Анна Игнатьевна с матерью. Она стала свидетелем того, что происходило в селе и на территории школы. Видела она, как развлекались немцы, притащив пианино откуда-то, наигрывая веселые песенки. Среди них был очень хороший пианист, который любил играть музыку Шопена. Из нескольких домов фашисты выгнали жителей и сами поселились там. Женщины и дети, оставшись без крова, жили или в сарае, или в погребе. Несколько человек приютились у родственников. Фашисты кроме продуктов отбирали у жителей теплые вещи, особенно настойчиво они выискивали валенки и меховые варежки.

Зима была очень холодная, в здании школы немцы топили печи вырубленными на территории парка старинными липами. Парты, столы, школьные принадлежности они выбросили, но Анна Игнатьевна и ее мать собрали все в сарае и сохранили.

К январю 1942 года из 36 школ в районе были способны работать только Истоминская и Игнатовская, в которых сравнительно хорошо сохранилось имущество.

Был еще один случай, когда офицеры, расположившиеся в Истомино, пощадили жителей села - Гладышеву Матрену, которая прятала у себя красноармейцев, и ее двоих детей. По доносу кого-то из жителей деревни фашисты обыскали все дома, нашли двоих – один был учителем из Ташкента, а второй из Орла. Расстрелять немцы успели только одного, второй сбежал, его судьба неизвестна. Чудом осталась жива Матрена Гладышева и ее дети.

Жительница Тарусы Мария Алексеевна Осиповская (Успенская), родом из с. Истомино, в годы войны жила в доме священника рядом с церковью, ей тогда было 10 лет. Случаев гибели местных жителей она, как и другие жители окрестных деревень, не помнит. Мария Алексеевна высказала версию, что перед отступлением фашисты проводили через село группы угнанных в Германию жителей Тарусы и других населенных пунктов. Возможно, погибшие были из их числа.

Таким образом, воспоминания жителей деревни Похвистнево и села Истомино показывают нам, что у ограды церкви могли быть похоронены немцами советский солдат, которого прятала жительница деревни М. Гладышева и убитые женщина с подростком из числа угоняемых в Германию.

Материал подготовлен краеведом В.А. Губаревой

Источники:

- А.Н.Куракин. Два месяца рядом с врагом. // Октябрь. 15.11.2006

- Суринова Г. И. Помним. // Сельская жизнь. 22. 06. 1988 г.

- Лебедева И. «Память» // Октябрь. 28. 07.1988 г.

- Воспоминания Марии Алексеевны Осиповской (Успенской), жительницы г. Тарусы.

27.05.2021